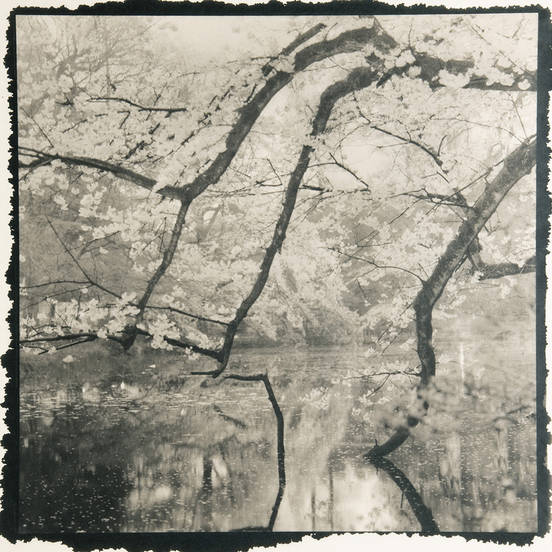

榎本敏雄 プラチナプリント写真展「薄明の櫻」

榎本 敏雄

2021/04/06 ~ 2021/04/18

京都写真美術館 ギャラリー・ジャパネスク

京都写真美術館 ギャラリー・ジャパネスクは2021年4月6日(火)から4月18日(日)まで、2階展示室にて、榎本敏雄 プラチナプリント写真展「薄明の櫻」を開催いたします。

日本人ほど、桜をこよなく愛する民族はいないのではないか。毎年3月半ばとなれば、南からの開花の便りに耳を澄まし、「桜前線」が近づけば浮き立つ心を押えかねて落ち着きをなくす。気の早いひとは遠くまで桜を見に出かけ、近くの桜が満開となれば家族や友人と花の下で宴を催す。桜が咲くあいだ、日本列島は花に狂ったかのようになる。

だが、榎本敏雄の桜に、狂騒を感じさせるものはほとんどない。夕暮れや明け方の山際に静かに立つ大木、雨に浸された公園の桜、風に揺れる枝、散り敷かれた雪のような花びら、樹齢千年に及ぼうかという老大木のかれんな花……。どの写真からも、桜の一瞬の美しさとはかなさが胸に迫る。

桜は11世紀ごろから今日まで、多くの歌や俳句に詠まれてきた。その中で、私は桜を見るたびに12世紀の歌人・西行の歌を思い出す。

願はくば 花のもとにて春死なむ そのきさらぎの望月のころ

西行は、歌や儀式・しきたりに詳しく、また弓矢に優れた武士であったが、出家して僧となり、旅に暮らして多くの優れた歌を残した。「出来ることなら春2月(現在の3月末)の満月のころ、桜の下で生涯を終えたい」という意の歌である。この歌の通り、西行は72歳の春、静かに生を終えたことでも知られている。私は、他人に知られることなくひとり桜の下で死を迎えたい、などとは思わないが、この歌を口にすると、満月の夜、山里でひっそり咲く桜の大樹が眼前に現れるような気がしてくる。

西行が見た桜はおそらくヤマザクラで、今日の日本列島にあふれるソメイヨシノではない。ソメイヨシノは18世紀半ば、園芸が大流行した江戸で交配によって誕生したハイブリッド種である。ヤマザクラのように花と葉がいちどきに現れるのではなく、まず花が咲き、満開となったのち、いっせいに花びらを散らせながら葉が出てくる。花もヤマザクラより大きく多く、木全体が花の白さにおおわれ、黒々とした幹との対照が際立つ。本書には、このほかエドヒガンザクラやオオシマザクラ、枝垂桜などさまざまな種の桜が登場するが、どの種にしても、梅のような香りもなく、バラのような派手さもない。いっせいに淡彩の花が咲き、わずかな期間咲いていっせいに散っていく。そこに、桜が日本人に好まれる本質があるのではないかと思う。いっぽうで、樹木全体を花がおおうとき、桜は息苦しいまでの美しさと量感を感じさせる。桜がもつこうした特質が、見るひとを狂わせるのかもしれない。

もういちど榎本敏雄の桜に立ち戻ろう。先に刊行した写真集『陽炎(かぎろひ) 櫻・京・太夫』にも、京都の町の情景や京都・島原太夫を追った写真のほか、桜の写真も収録している。今回と重なる作品もいくつかある。この写真集で榎本が追求したのは、夜明けの一瞬、山の端から朝日がさし始める瞬間の陰影――まだ人影も定かでないなか、おぼろげに見えてくる姿の美しさとはかなさに通じるものを映像にしたい、といったものであった。その姿勢は今回も全く変わっていないといえるだろう。榎本は西行が詠ったような山郷の桜にも、都会の公園の桜にも、そうした光と影を見ようとしているのだ。静かで澄明な世界が写しこまれている。しかし、ふと榎本の写真を見直してみるとき、桜が醸す狂気が忍び寄ってくるのを感じはしないだろうか。